春日的广西,草木葱茏,百花争艳。临近“三月三”,五色糯米饭会出现在广西众多家庭的餐桌上,拜山祭祖、赶歌圩、节日欢庆中总能看到它的身影。广西地方志《武缘县图经》这样记载:“三月三日,取枫叶泡汁染饭为黑色,即青精饭也。”

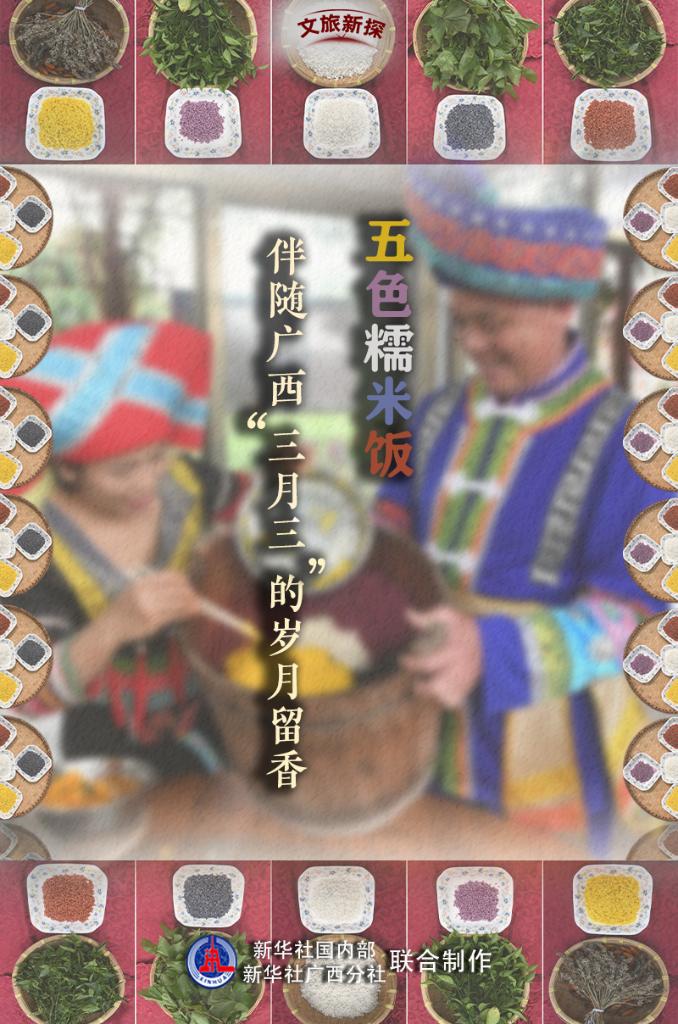

锅盖一揭,只见米粒软糯清透,色泽鲜艳,扑鼻的糯香里还掺着丝丝药草清香。黑、红、黄、紫、白,圆木桶里装着的糯米饭像一个被精心切分的五色蛋糕,每一块都有着独一份的颜色,对应的味道也各不相同。

“这是我们的‘春日限定’美食,纯天然无添加。”南宁沛鸿民族中学学生潘彦欣说。在她的童年记忆中,五色糯米饭是家中过节必备。潘彦欣说:“有的菜市场会将用作染色的植物放在显眼处售卖,家人把材料买回家,淘米、浸泡、染色、蒸煮,给全家人做上一大份五色糯米饭。”

这道看似寻常的家常美味,其制作技艺在广西传承已久。2010年,壮族五色糯米饭制作技艺被列入广西第三批自治区级非物质文化遗产名录。

五色糯米饭的颜色来自天然植物。壮族五色糯米饭制作技艺代表性传承人潘红华介绍,除了糯米原来的白色之外,黑、红、紫、黄四色源自枫叶、红蓝草、紫番藤、密蒙花或栀子果等植物。各色植物原料分别捣碎泡成汁水,浸泡糯米染色,再隔布或笼来蒸熟。

“农历三月三恰好是染色植物生长最好的时节,我们在这个时间做五色糯米饭是代代相传的一种习俗,就像中秋吃月饼、春节吃年糕一样。”潘红华说。

潘红华的家乡南宁市武鸣区有着源远流长的稻作文化,壮族人口占86.6%,是壮民族集聚地和发源地之一。武鸣气候温暖湿润,降水充沛,土地肥沃,适宜种植水稻和糯稻。早在距今一万六千多年前,武鸣地区的先民就开始了稻作实践。

武鸣丰富的稻作文化孕育出了特色美食。“陆斡香米誉城乡,金凤天边寻来种,引水造田布洛陀,心中稻神人人颂……”在以香米产业闻名的武鸣陆斡镇忠党村,乡亲们用山歌唱响了壮族“稻神”传说的歌谣。

村民梁静贤端出五色糯米饭接待游客,她说道:“我们几乎每家每户都会制作这款美食,祈求来年能有更好的收成。”

来自吉林的游客朱琳琳第一次品尝五色糯米饭,入口前就被鲜艳的色彩吸引了,她依次尝了不同颜色,接着又将各色糯米饭拌匀。“怎样都好吃!我们要跟村民买材料回到东北自己做来吃。”她说。

随着“三月三”民俗文化的传承与发扬,融入文旅脉动的“三月三”招牌也在广西越打越响。作为待客“重头戏”的五色糯米饭,成为广西“三月三”文旅活动中的一大特色,向各地游客推介与分享。

广西“三月三”期间,当游人从木桶中舀起那团温热的糯米饭,看到的不仅是祖先的智慧结晶,更是一口传承的味道——就像枫叶年复一年染色新米,传统总能在每个春天找到重生的方式。

策划:孙闻、李欢

记者:黄凯莹、邹雨沁

视频:黄凯莹

海报制作:邹雨沁

新华社国内部、广西分社联合制作