“当下,与新质生产力密切相关的数字化和智能化岗位是市场需求热点。特别是,生成式人工智能、算力中心建设、人形机器人等领域的招聘需求快速增长。”

一边是就业岗位对人才供给质量的要求不断提升,另一边是人才对薪资、工作时长和就业稳定性等抱有较高期待,“高不成、低不就”加剧了人岗匹配难度

在优化用工模式方面,应引导企业给予劳动者更多弹性空间,如积极探索共享用工、弹性岗位等新型用工模式,让劳动者根据自身实际进行选择

文 |《瞭望》新闻周刊记者

随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起,科技成果正在加快转化为现实生产力,劳动力市场供需结构也发生了新变化。

近期,《瞭望》新闻周刊记者采访广东、广西、河北、江西等地多家人力资源公司了解到,2024年,我国制造业、建筑业等传统行业岗位投放减少,与新质生产力相关的人工智能、数字化岗位需求持续增长,灵活就业成为新选择,劳动力市场“有人无岗”与“有岗无人”的结构性矛盾明显。

受访业内人士建议,应从改革人才教育培训体系、规范就业市场、提升就业服务水平等多方面发力,以更高质量的人才供给和更精准高效的就业服务,积极应对劳动力市场新变化。

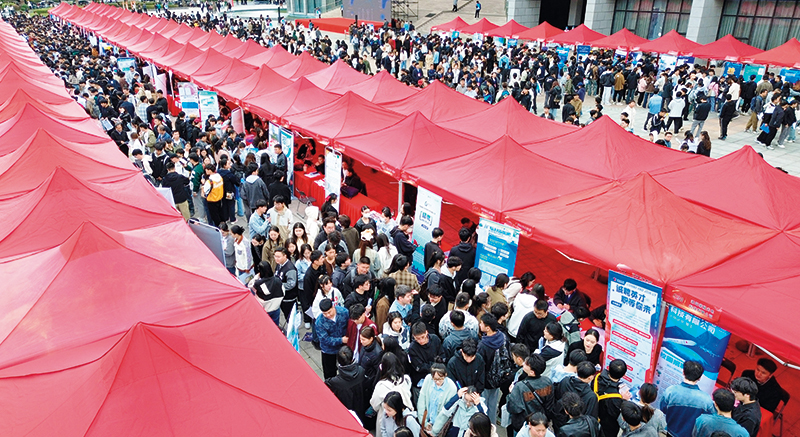

河南高校毕业生就业市场豫西分市场暨河南科技大学 2025 届毕业生秋季双选会现场(2024年10月19日摄)黄政伟摄 / 本刊

传统需求下降 凸显“有人无岗”

受访人力资源机构表示,近期,市场用工需求整体呈现减少趋势,这一情况在传统行业体现更为明显。

前程无忧发布的《2024人力资源白皮书》显示,2024年企业整体招聘需求有所下降。其中,选择减少招聘的企业占比达61.2%;与上年持平企业占比为24.9%;选择扩大招聘的企业仅占比13.9%。

2024年第四季度广西人才网人才供求分析报告显示,建筑业需求人才数为3909人,比上年同期的5954人减少2045人,同比下降34.35%,环比下降41.42%。其中,房屋和土木工程建筑行业人才需求量减少较多,需求人才数为1630人,与上年同期相比减少1274人,同比下降43.87%,环比下降47.91%。

“2024年,通过我们招聘的用人单位数量降幅约为17%,企业类型主要集中在制造业、建筑业、租赁和商务服务业。”广西人才市场广西人才网总经理林涛说。

随着传统产业用工需求下降,技能水平较低的劳动力出现供给过剩,“有人无岗”现象凸显。

以化工生产操作类岗位为例,广西人才网数据显示,2024年第四季度,求职人才数为4485人,而需求人才数仅为63人,人才供求比达71.19。

用工方式也发生变化。为应对快速变化的市场环境,企业更倾向于选择灵活用工,以降低固定用工成本。

“现在,比起花费较长时间、较高成本去长期培养工人,企业更愿意采用‘订单式用工’方式,即来一个订单招一批工人,订单完成工人就撤离,以降低用工成本。”华辉人力集团总经理周汉辉说,这种用工方式稳定性较低,有的企业甚至刚遣散一批工人,几天后就接到了新订单,马上又急着招工。

在河北省衡水市深州市唐奉镇的一家“零工超市”,前来求职或咨询岗位的农民工络绎不绝。相关负责人介绍,这家“零工超市”辐射周边近20个村,经常发布用工需求信息。最多时一个月内全镇有318人次依托“零工超市”灵活就业。

业内人士表示,灵活用工在短时间内可以为就业者提供多样化的岗位选择,但存在就业不稳定、就业质量不高等问题。对这种用工方式还需稳妥应对,以实现高质量充分就业的目标。

在位于江苏无锡的天奇股份人形机器人数据采集实训基地,工程师在调试人形机器人(2025年3月22日摄)朱吉鹏摄 / 本刊

新兴需求上升 出现“有岗无人”

记者走访一些人力资源机构发现,在依托人工智能、大数据等技术而迅速发展的新兴产业,人才需求持续增长。

“当下,与新质生产力密切相关的数字化和智能化岗位是市场需求热点。特别是,生成式人工智能、算力中心建设、人形机器人等领域的招聘需求快速增长。”科锐国际高级调研经理付晓薇说。

比如,杭州“六小龙”之一的杭州宇树科技有限公司,曾发布消息招聘机械结构工程师、生成式AI算法工程师、深度强化学习算法工程师、机器人感知算法工程师等多个岗位。其中,深度强化学习算法工程师薪酬最高,月薪为4万元至7万元,年薪最高或将超过90万元。

新兴产业岗位和产业数字化岗位对劳动者技能要求较高,而人才培养具有滞后性,岗位需求难以在短时间内得到满足,出现“有岗无人”现象。

2024年,河北省衡水市一家头部制造业企业委托一家人力资源公司向市场投放111个岗位,期间还参加了当地组织的大型“人才夜市”,但2个月后仍未招满。

广西欢创人力资源有限公司总经理蒋仕东表示,目前,我国制造业正朝着智能化、高端化方向转型升级,对高技能人才专业水平要求更高。但部分求职者此前没学过或短期内难以掌握相关技术,导致技能水平很难达到企业用人标准。

需求与预期存出入

记者采访发现,在劳动力市场需求发生“一降一升”显著变化的同时,求职者的就业心态、岗位预期与市场实际需求之间也存在一定程度的出入。

一边是就业岗位对人才供给质量的要求不断提升,另一边是人才对薪资、工作时长和就业稳定性等抱有较高期待,“高不成、低不就”加剧了人岗匹配难度。

有一定学历基础(本科及以上)的求职者,往往对好工作抱有较高期望。“现在的求职者更倾向于稳定性高的岗位。比如,制造业的技术岗以及人事、财务和行政等岗位。”众联方圆企业管理有限公司企业部猎头项目经理谭宗说。

在江西省南昌市就业之家今年1月初举办的招聘会上,百余家企业面向求职者提供3000多个岗位。“岗位很多,但我想找一个与自己的专业匹配度高、月薪在5000元左右、加班不多的工作,现场咨询下来没有满意的。”财务专业本科毕业的龚星,在会场逛了半小时,手里的简历一份也没投递出去。

业内人士表示,越来越多年轻人期望拥有自由度高、没有过多约束的工作环境,因此更愿意选择在奶茶、餐厅等服务业工作,而制造业企业相对严格的管理模式、枯燥的工作内容,较难吸引年轻人。

综合施策促人岗匹配

结构性就业矛盾,本质是劳动力供给与岗位需求之间产生错位。受访人士建议,深化人才教育培训体系改革以适应市场需求,持续规范就业市场,进一步完善就业公共服务,让人岗匹配更精准高效。

从供给端入手,深化人才教育培训体系改革,应产业发展之需培养人才,可以逐步实现人才与岗位“即插即用”,提高匹配度。

多位受访人士建议,首先应引导高等教育机构革新人才培养理念,从过去注重理论知识传授和基础能力培养,转向重实践、跨学科复合能力培养,满足经济社会快速发展对创新型、复合型人才的需求。

其次推动职业教育与行业企业前沿更紧密结合,如升级职校设施、打造模拟工厂等实训基地,引入具有产业实战经验的师资,以校企“双导师”模式促进理论与实践的深度融合,让学生更好掌握新兴产业前沿技能,精准输出应用型人才。

此外,还应政企校联合开展职业技能培训,及时与社会需求对接,提高一线操作人员技能水平,提升人才供给质量。同时,避免培训流于形式,切实将劳动者“扶上马、送一程”。

从需求侧入手,持续规范就业市场,根据实际整合岗位需求、探索新型用工模式,有利于扩展就业岗位,丰富求职选择。

零工市场作为劳动力供给和需求的“集散地”,在季节性用工、潮汐用工的供需匹配方面具有较强优势。广西睿航人力资源有限公司融安分公司总经理王巍等人建议,零工市场应深入调研供需两端,推动双向精准快速匹配。特别是体量较小的零工市场可以“抱团取暖”,瞄准当地产业需求特点,为就业者提供更多工作机会。

在优化用工模式方面,应引导企业给予劳动者更多弹性空间,如积极探索共享用工、弹性岗位等新型用工模式,让劳动者根据自身实际进行选择。

谭宗表示,当前就业市场的年龄歧视问题仍然存在,有的企业认为35岁以上的劳动者工作动力不足、期望薪资较高。建议有关部门针对年龄歧视问题出台政策规范进行引导,营造良好就业环境,消除就业隐形门槛。

进一步完善就业公共服务,发挥“搭线”功能,有助于提升人岗匹配效率。

业内人士表示,一方面,可通过打造“家门口”就业服务站、“大数据+铁脚板”等服务模式,促进就业公共服务下沉基层,解决就业“最后一公里”问题。另一方面,应加强监管,确保务工人员薪资及时足额发放,维护劳动者合法权益。

衡水市衡聘人力资源服务有限责任公司总经理王晶等人建议,持续鼓励企业加大研发投入,推动产业升级,创造更多高质量就业岗位。政府部门进一步加强协同,扩大社会保障和就业服务覆盖面,减少求职者的“后顾之忧”,促进实现高质量充分就业。

(记者:陈柱佐 冯维健 林凡诗 郑俊婷 梁旭)