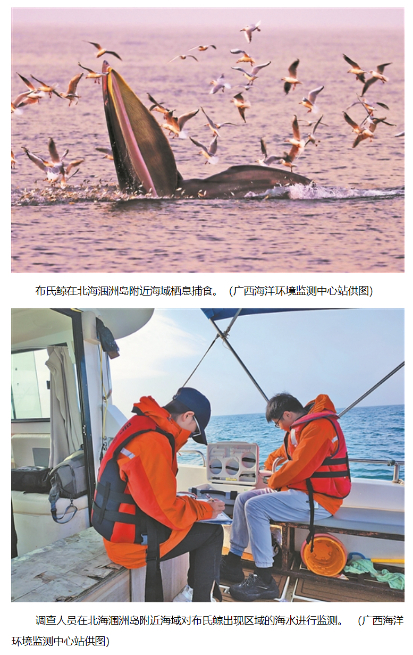

原标题:碧海追鲸

近日,广西海洋环境监测中心站借助“大体积过滤+宏条形码”环境DNA(eDNA)监测新技术,在北部湾海域成功捕捉到布氏鲸、印太江豚的活动痕迹,为布氏鲸等珍稀海洋物种的监测与保护开辟了新路径。这一技术突破显著提升了监测效率,为北部湾海洋生物多样性保护增添了科技助力。

布氏鲸是世界最神秘的须鲸之一,被列为我国一级重点保护野生动物,是海洋生态系统的指示物种,其生存状况直接映射海洋环境的健康程度。

为全面系统地掌握北部湾海域布氏鲸等鲸豚栖息地的生态质量,从2021年起,广西海洋环境监测中心站携手科研机构和高校,为这些珍稀海兽构筑起严密的“生命监测网络”。

海洋环境监测科研人员与布氏鲸的每一次“邂逅”,都是科技与人文交融的生态守护见证,也是人类解密深蓝生命密码的故事。

科学技术突破:从“大海捞针”到“一网捕获”

2025年春,海风裹挟着咸涩的气息掠过涠洲岛,湛蓝的海域一群布氏鲸悠然游弋,脊背划破水面,喷出的水雾在阳光下幻化成彩虹。

“每一头布氏鲸都是我们的‘老友’。可它们实在神秘。过去出海一整天,可能连影都见不到。”广西海洋环境监测中心站高级工程师庞碧剑回忆起四五年来的监测经历,感慨颇深。

作为资深“追鲸人”,这些年来,庞碧剑和同事们在涠洲岛与斜阳岛间布氏鲸活跃海域,布设了10多个监测点,开展布氏鲸种群及其栖息地生态监测调查。他们如同侦探,综合运用eDNA监测、渔业资源调查、高清影像等多种技术手段,层层剖析,基本摸清了布氏鲸的分布区域、迁徙时间、食物种类及威胁因素。

然而,受天气、人类活动干扰等因素制约,稳定观测布氏鲸并非易事。传统eDNA技术因采样体积小、易受海水稀释,捕获大型鲸豚类释放的微量DNA好比“海底捞针”。

如何科学精准锁定布氏鲸在北部湾海域的活动痕迹,又尽量不打扰这些珍稀海兽?广西海洋环境监测中心站的调查人员一直在思考、探索。

“近期监测中,我们采用大体积过滤技术,单次过滤100升海水,eDNA捕获效率较传统方法提升15—20倍。”广西海洋环境监测中心站站长蓝文陆欣喜地告诉记者。

近日的监测调查中,调查人员不仅检测到布氏鲸的eDNA信号,还发现了印太江豚(国家二级保护野生动物,有“微笑天使”之美称)的痕迹,充分证明大容量过滤技术在珍稀濒危物种调查中的可行性和独特优势。

除大体积过滤外,调查人员还同步引入宏条形码技术,在布氏鲸栖息地边缘海域测试中,检测出44个有效序列,远超定量PCR的4个阳性信号,显著提升了痕量DNA的检测灵敏度。这一突破让调查人员能在物种分布边缘区域实现早期预警监测,为濒危物种保护争取宝贵时间。

此外,调查人员还对采集的含布氏鲸粪便样品进行检测分析,经过去除低质量序列、筛选非本地物种等数据优化后,基于eDNA确认检测到了前鳞鮻、花莲沙丁鱼等12种鱼类。由此进一步证实,前鳞鮻、花莲沙丁鱼等是布氏鲸的主要食物来源,揭示了北部湾海域食物链的完整性。

下一步,广西海洋环境监测中心站将持续聚焦海洋生态环境监测技术创新,深化eDNA监测技术研究,建立标准化海洋珍稀濒危物种调查操作流程,构建北部湾海域珍稀海洋物种数据库,实现动态监测预警,为美丽广西建设和北部湾海域海洋生物多样性监测与保护提供技术支撑。

渔业资源调查:评价鲸豚类栖息地生态环境健康状况

北部湾海水水质优良,渔业资源丰富,红树林、海草床和珊瑚礁等典型海洋生态系统健康稳定。

渔业资源调查是渔业资源评估和管理中的重要一环,也是了解渔业生物状况、海洋生物多样性的基本途径。从2021年起,广西海洋环境监测中心站便定期对北海涠洲岛周边海域,以及钦州三娘湾—廉州湾的渔业资源开展调查监测,试图解开布氏鲸、中华白海豚等珍稀海兽在此繁育栖息的奥秘。

初入职广西海洋环境监测中心站的小杨,至今还记得2024年12月首次参加渔业资源调查的情景。

彼时,为掌握北部湾海域渔业资源状况,广西海洋环境监测中心站组织调查人员冒着严寒,赴防城港、钦州、北海3市近岸海域以及涠洲岛以南海域,开展了为期10多天、规模空前的渔业资源调查。

其间,调查人员采用拖网作业,捕捞底层鱼群后,对渔获进行取样、分类、测量体长、称量体重、鉴定等操作,获取监测海域渔业资源的种类组成与资源密度等信息。“监测点位多且相距较远,我们每天早上7时多就乘船出发,连续在海上作业10多个小时。回到岸上已是晚上,还需连夜对渔获物进行分类鉴定,工作繁重且耗时,但大家都毫无怨言,默默坚守岗位。”小杨回忆道,“这次调查让我对家乡北海的海洋生物多样性有了更多的认识,也让我更加坚定了守护海洋生态的使命。”

连续几年的调查监测,广西海洋环境监测中心站已摸清鲸豚的主要食物种类,为评价北部湾海域鲸豚类栖息地生态环境健康状况提供了参考依据。同时,进一步掌握了北部湾近岸海域渔业资源的分布、数量和动态变化,为相关管理部门提供了科学依据、决策服务和技术支撑。

持续联动追踪:期待解开布氏鲸未解之谜

记者多方采访了解到,20世纪80年代后,我国大陆沿海鲜有鲸类频繁活动的记录。直至2018年,北海市宣布涠洲岛海域发现新布氏鲸种群,涠洲岛海域成为目前我国近海唯一能稳定观测到布氏鲸的海域。同年起,国内鲸类研究团队利用多种技术手段,对涠洲岛附近海域的布氏鲸展开监测。

经过7年持续监测,南京师范大学布氏鲸研究团队最近确认,北海涠洲岛的布氏鲸识别个体已超70头,为全球最大的近岸小型布氏鲸群体。基因测序显示,这群布氏鲸属于近岸亚种B.e.edeni,体长均未超过14米,与远洋亚种基因差异显著。这一发现不仅为全球鲸类保护提供关键数据,更让北部湾海域成为国际瞩目的生态研究热点。

而广西海洋环境监测中心站联合广西科学院、北部湾大学等科研机构和高校的调查研究表明,涠洲岛—斜阳岛一带海域水质优良,小沙丁鱼、棱鳀、黑口鳓等中上层的小型鱼类产量丰富,这正是吸引布氏鲸近年来每年9月中秋节前后至次年4月底来此栖息的主要原因。

春末夏初,布氏鲸与这片海域暂别,但人类与这些珍稀海兽的羁绊从未中断。

在广西海洋生态环境科普教育基地,广西海洋环境监测中心站工作人员设立了布氏鲸科普专题板块,通过图文、实物、视频等展示布氏鲸调查技术、种群习性、栖息地生态环境状况,邀请公众零距离了解布氏鲸及其保护成效。在北海的学校、社区、渔港等地,众多青少年、教师、社会团体成员接受培训,成为海洋生态环境“志愿者”“讲解员”“传播者”,共同构筑北部湾美丽海湾建设的海上“森林”……

如今,布氏鲸“从哪里来”“去哪里”仍是公众与科研工作者共同关注的未解之谜。广西海洋环境监测中心站的相关负责人透露,下一步,该中心站计划联合广州地理研究所等合作科研单位,对布氏鲸的行踪进行卫星遥感监测,并在上级部门指导支持下举办全球性学术研讨会,以期尽快解开这个谜底。(广西云-广西日报记者 余 锋 通讯员 何佳敏 岑国林)